ブログ

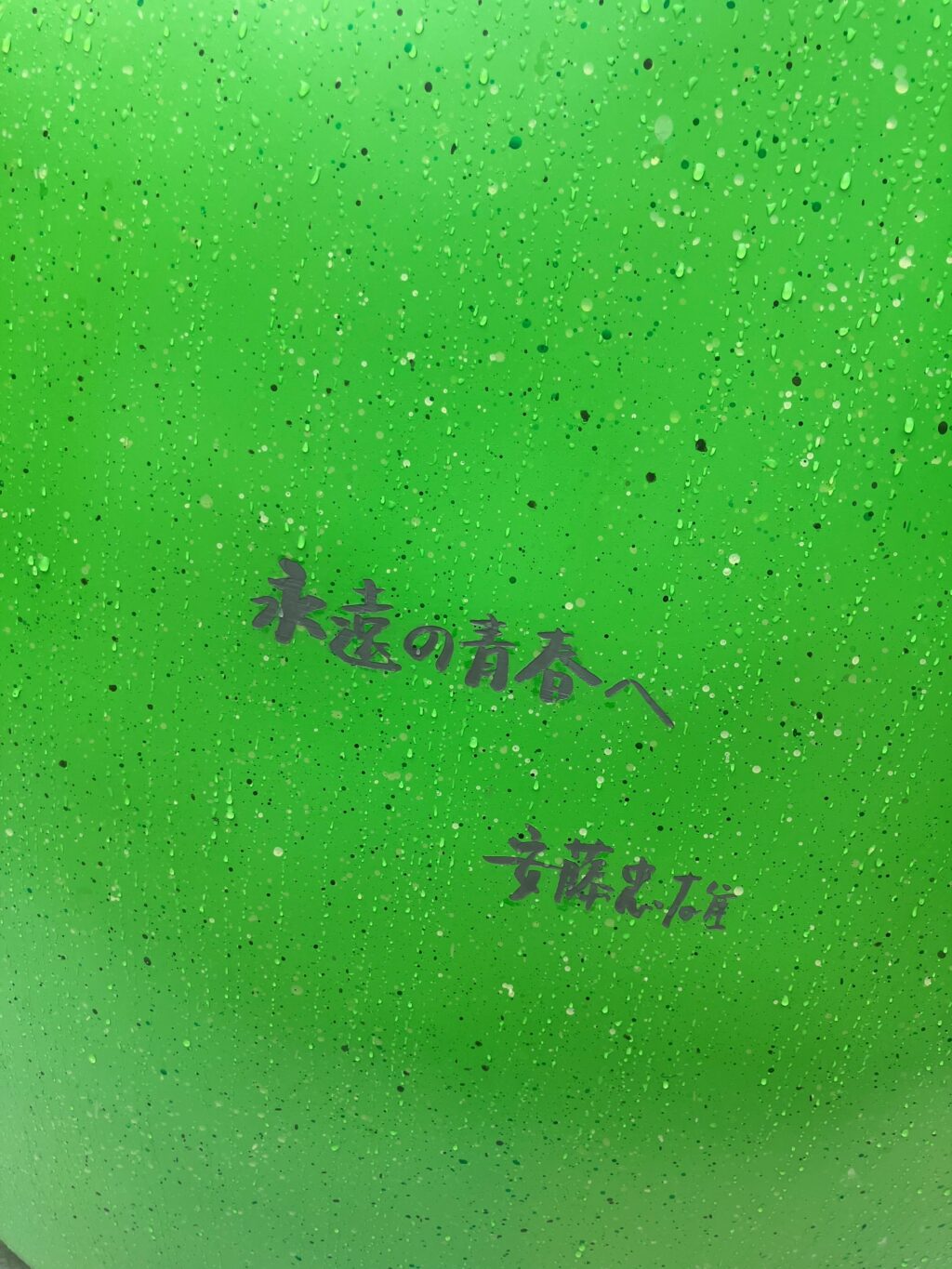

安藤忠雄展 「青春」

デザイン リノベーションとは 建築 日常のできごと 貫十

VS.グラングリーン大阪で開催中の「安藤忠雄展 青春」 に行ってきました。

安藤さんに初めてお会いしたのは学生時代。

大阪にある建築の専門学校に通っていた頃、ありがたいことに安藤さんの授業がありました。

その時は安藤さんの凄さもたいしてわかっておらず、

有名な大阪のおばちゃん、いや、おっちゃんぐらいにしか思ってなかった。

あれから何十年、、

安藤さんの歴史が詰まった「安藤忠雄展」は最高でした。

たまたま会場に来られたご本人にも会え、本当に行ってよかった。

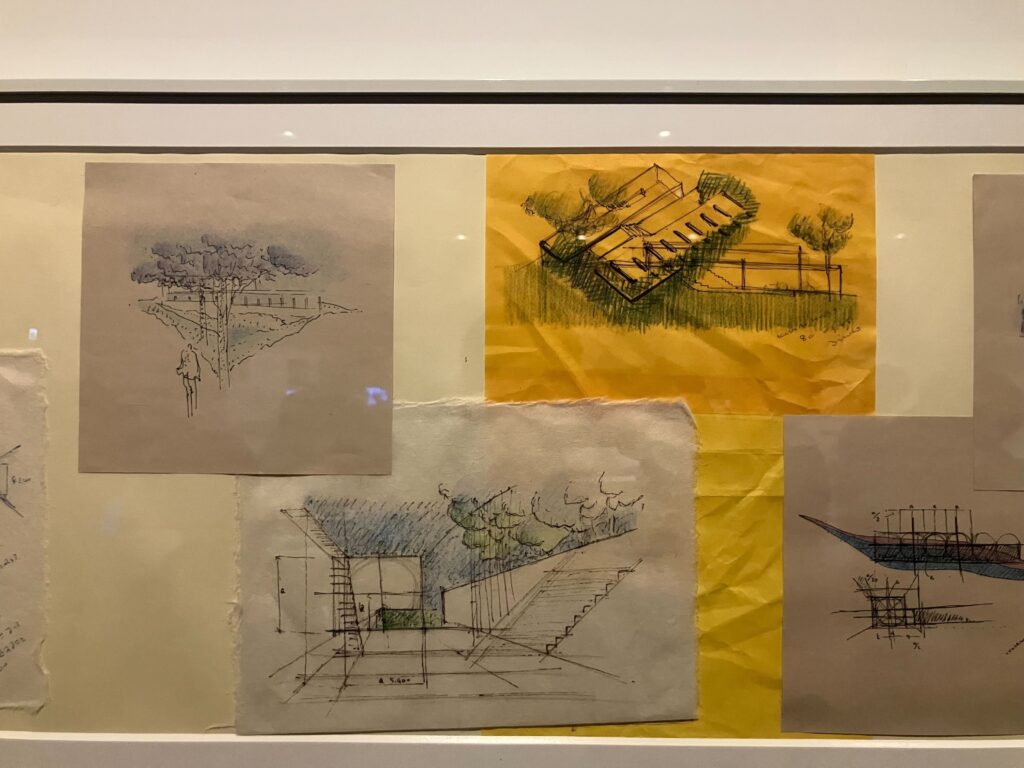

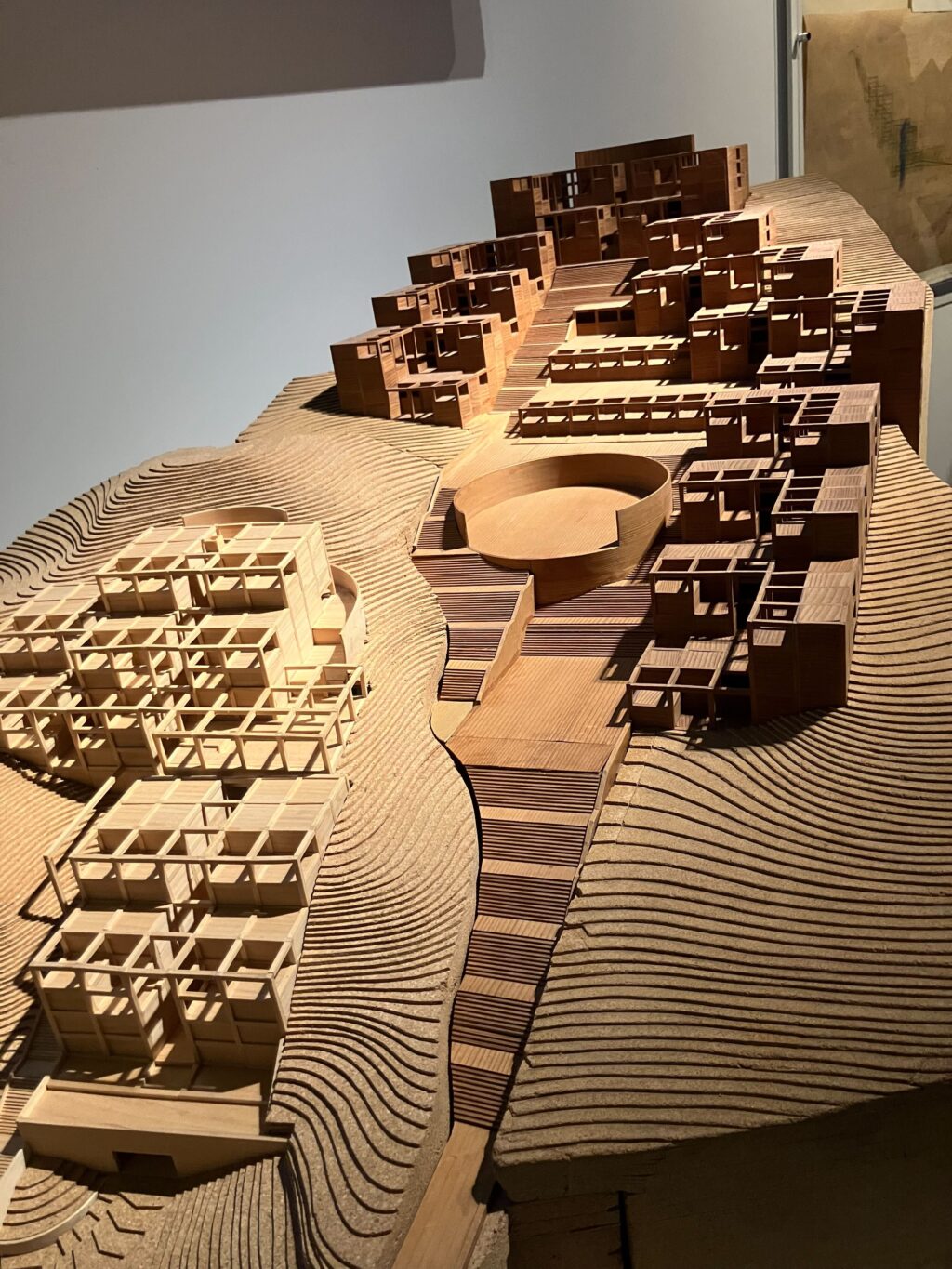

会場にはスケッチや模型、実物大の展示もあり盛りだくさん。

代表作 「住吉の長屋」

「水の教会」の実物大展示

安藤さんの建築の魅力はたくさんあります。

特に個人的に安藤建築に一番惹かれるポイントは、、

「境界感覚」

安藤建築といえばコンクリート。

室内の空間を仕切る壁。

内と外を隔てる壁。

本来、遮断したり、仕切る為の壁を「結びつける接点」として作っています。

「境界」をデザインする

感覚がすばらしいです。

一見すると密閉された箱に見えながらも、屋外を感じさせる「境界」がデザインされており、心理的には外とつながっている感覚。

単に窓を作りました。みたいな見せ方ではないつながり方。

「窓」というのは外が見えるというメリットはありつつ、逆にはっきりと内と外を明確にしてしまうデメリットもあると思っています。

安藤さんの代表作の一つ 「光の教会」

コンクリートで閉じられた内部空間に十字架状のスリットから自然光が差し込みます。

外の景色が良く見える訳ではないけれど、はっきりと外の時間や季節を感じることができます。

「内と外の関係を曖昧にする空間づくり」 の真骨頂です。

壁をつくることで「境界」を曖昧にするパターンとは逆に

壁はないけど「境界」を感じさせるパターンもあります。

写真のように水を張った空間も安藤建築にはよく出てきます。

平面的な違いをつくることで空間に見えない「境界」が生まれます。

内と外の明確な分離を避け、むしろそのあいまいさを積極的に活用することで、空間に深みを与えてい

ます。

この「内と外が重なり合う体験」こそが、安藤さんらしさであり、空間を詩的にしているように感じます。

素材の力に頼らず、「壁」だけで空間を詩的な領域まで昇華させた安藤さんってやっぱりすごいです。

機会があれば、是非「安藤忠雄展 青春」へ訪れてみてください。