ブログ

建築とアートの関係性

デザイン 建築 日常のできごと 涼

先週、京都・二条城で開催中の《アンゼルム・キーファー ソラリス展》を観に行ってきました。

ドイツ現代美術の巨匠キーファーと、世界遺産・二条城という異色の組み合わせ。展示を見る前から、場所と作品のせめぎ合いに期待と少しの違和感を抱いていました。

いざ足を踏み入れると、その違和感は確信に変わりました。というのも、ここには「衝突」が明確に存在していたからです。

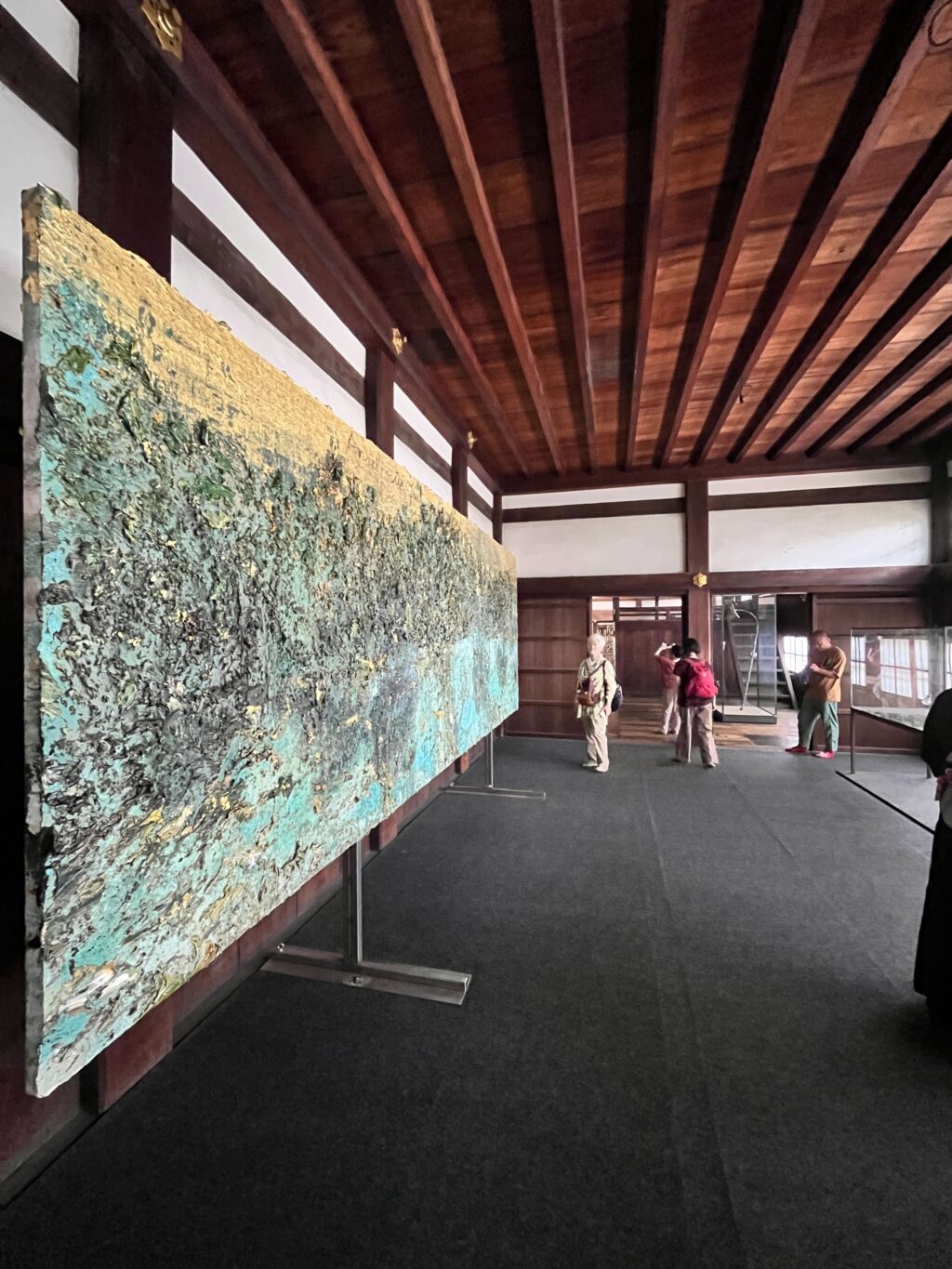

金箔の襖、時代の厚みを感じさせる畳と漆喰の壁。その前に立ち上がるのは、鉛、石膏、朽ちた鉄材などによって構成された、巨大で荒々しい現代彫刻。

アート作品には、表現者による想いや問いかけが込められています。

美術館で作品を鑑賞する際、多くの場合、その背景となる空間は“ホワイトキューブ”と呼ばれる、無彩色で均質な空間です。

そこでは視覚的な情報が限りなくそぎ落とされ、作品と向き合うことに集中できます。私自身、普段はそうした空間でアートと対峙することに慣れているからこそ、今回のように歴史的建築物の中で作品と出会う体験は、とても刺激的で新鮮に感じられました。

文化的にも、何百年という時を蓄積してきた空間が“背景”となることの重み。そして、逆説的にその背景があるからこそ、現代アートの存在が際立つという建築空間の力。

作品と空間が互いを高め合うような体験は、空間設計に携わる者としても多くの示唆を受けるものでした。

特に印象的だったのは、二の丸御殿の広間に設置された作品。広がる床の間に作品が沈み込み、天井画と呼応するように立ち上がっていた様は、時間軸をねじ曲げるような異様さを感じさせました。

あの空間を、構造や寸法の観点から分析すればするほど、その「異物としての展示」がいかに巧妙に設計されていたかが浮かび上がります。キーファーは、ただ置いただけではなく、建築のリズムを読み取った上で干渉していたように思えます。

展覧会を見終えたあとも、記憶の中で作品と建築がぶつかり合い、混ざり合い、静かに発酵していくような感覚が残りました。

建築と美術、それぞれが持つ「時間の厚み」を、どう重ね合わせるか。そういった根源的な問いを、私は受け取ったような気がします。

二条城でのキーファー展は、作品単体では味わえない、“場所の力”を借りた芸術体験でした。

京都という伝統の都で、こんなにも前衛的な試みが成立することに、あらためて驚きと希望を感じています。